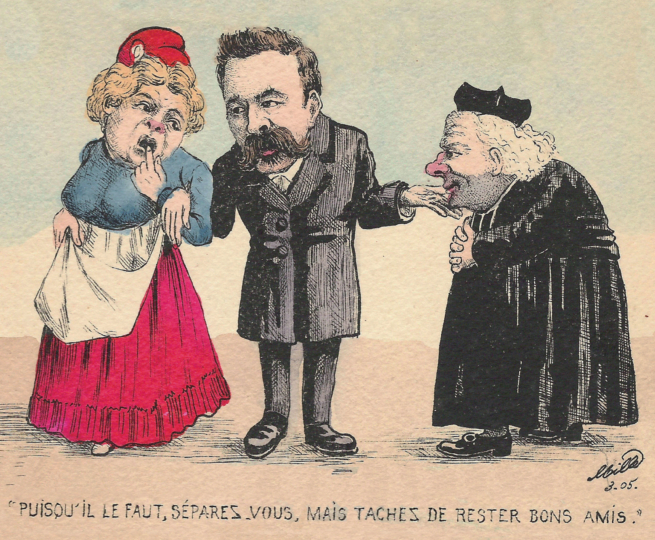

120 ans de la séparation de l’Église et de l’État – 1ere partie12 décembre 2025En 2015 le pape François, dans un contexte de divergences entre le Vatican et la France dira de cette dernière :

« On dit que la France est la fille aînée de l’Église mais c’est une fille bien infidèle ».

Ce propos illustre bien les rapports complexes qu’a entretenu notre pays avec le monde catholique.

Révolution & Concordat

Au 18ème siècle déjà les courants philosophiques puis la Révolution marquaient les débuts de la laïcisation en France, qui à son terme, aboutira à la loi du 9 décembre 1905.

Le 12 juillet 1790 l’Assemblée nationale constituante réorganisait le culte, catholique, avec un décret qui divisa le clergé en deux blocs adverses, le clergé jureur qui se soumettait à cette nouvelle organisation, et le clergé réfractaire qui la refusait absolument.

Dans un souci d’apaisement (et pour servir ses ambitions personnelles), Napoléon Bonaparte met en place le Concordat1 en 1802 (traité signé en 1801). Celui-ci remet à plat les relations entre la religion catholique et l’État, tout en reconnaissant le pluralisme religieux (cultes protestant et israélite).

Suite à cet accord, la religion catholique n’est plus religion d’État. Elle renonce aux biens enlevés au clergé sous la Révolution, dont la gestion passe aux Établissements publics des cultes. Ses évêques sont nommés par l’autorité civile qui rémunère aussi les ecclésiastiques.

Les remises en cause

En 1901 les congrégations religieuses (Bénédictins. Carmélites, Cisterciens, Dominicains, Franciscains, Jésuites) sont soumises au droit commun des associations, qui détermine les conditions de leur organisation : « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement »

Une politique nettement anti-cléricale émerge bientôt et certaines communes prennent des arrêtés municipaux, contraires à l’esprit de la loi, qui sont rapidement retoqués.

Entre 1902 et 1905 les députés proposent de mettre fin au Concordat, de supprimer le budget consacré au culte et enfin de séparer totalement l’Église et l’État.

À l’initiative du député républicain Aristide Briant (qui fut également ministre et Président du Conseil), la loi du 9 décembre 1905 met fin au concordat et acte la séparation2.

Les Établissements publics des cultes sont supprimés, les lieux de culte leur appartenant avant 1905 devenant la propriété d’« Associations cultuelles ».

L’Église actant une rupture jugée unilatérale selon elle interdit aux catholiques de s’organiser dans ces associations cultuelles. Ce faisant ses biens deviennent ainsi la propriété des communes, mais uniquement affectés à « l’Église catholique, à titre gratuit, exclusif et perpétuel » (loi du 2 janvier 1907), et leur entretien « autorisé » par la collectivité publique3

Et à la Ferté-Imbault alors ? Suite au prochain article !

1 « La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Partout en France métropolitaine, sauf en Alsace-Moselle toujours régies par le Concordat à l’heure actuelle.

2 https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/laicite/le-concordat/509178-quest-ce-que-le-concordat/

3 La commune propriétaire ne peut disposer de l’église de sa seule initiative. Alinéa 7 – La commune n’est pas tenue d’entretenir les édifices du culte. Cependant, la sécurité étant de la responsabilité des communes, celle-ci doit faire exécuter les travaux nécessaires à la bonne conservation des édifices : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/33668

Ministère de la Culture , Guide à l’usage des maires et des affectataires

Arrêté municipal Kremin-Bicêtre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kremlin-Bicetre_Arrete_Soutane.jpg

Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/histoire-et-patrimoine/troisieme-republique/la-loi-de-separation-des-eglises-et-de-l-etat

Séparation de l’Église et de l’État, caricature par Charles Léandre, journal « Le rire » https://gallica.bnf.fr/conseils/content/loi-de-separation-des-eglises-et-de-letat

Port de la soutane interdit : image Journal « La Calotte » https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/otez-moi-cette-soutane-les-arretes-de-1900 [...]

120 ans de la séparation de l’Église et de l’État – 1ere partie12 décembre 2025En 2015 le pape François, dans un contexte de divergences entre le Vatican et la France dira de cette dernière :

« On dit que la France est la fille aînée de l’Église mais c’est une fille bien infidèle ».

Ce propos illustre bien les rapports complexes qu’a entretenu notre pays avec le monde catholique.

Révolution & Concordat

Au 18ème siècle déjà les courants philosophiques puis la Révolution marquaient les débuts de la laïcisation en France, qui à son terme, aboutira à la loi du 9 décembre 1905.

Le 12 juillet 1790 l’Assemblée nationale constituante réorganisait le culte, catholique, avec un décret qui divisa le clergé en deux blocs adverses, le clergé jureur qui se soumettait à cette nouvelle organisation, et le clergé réfractaire qui la refusait absolument.

Dans un souci d’apaisement (et pour servir ses ambitions personnelles), Napoléon Bonaparte met en place le Concordat1 en 1802 (traité signé en 1801). Celui-ci remet à plat les relations entre la religion catholique et l’État, tout en reconnaissant le pluralisme religieux (cultes protestant et israélite).

Suite à cet accord, la religion catholique n’est plus religion d’État. Elle renonce aux biens enlevés au clergé sous la Révolution, dont la gestion passe aux Établissements publics des cultes. Ses évêques sont nommés par l’autorité civile qui rémunère aussi les ecclésiastiques.

Les remises en cause

En 1901 les congrégations religieuses (Bénédictins. Carmélites, Cisterciens, Dominicains, Franciscains, Jésuites) sont soumises au droit commun des associations, qui détermine les conditions de leur organisation : « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement »

Une politique nettement anti-cléricale émerge bientôt et certaines communes prennent des arrêtés municipaux, contraires à l’esprit de la loi, qui sont rapidement retoqués.

Entre 1902 et 1905 les députés proposent de mettre fin au Concordat, de supprimer le budget consacré au culte et enfin de séparer totalement l’Église et l’État.

À l’initiative du député républicain Aristide Briant (qui fut également ministre et Président du Conseil), la loi du 9 décembre 1905 met fin au concordat et acte la séparation2.

Les Établissements publics des cultes sont supprimés, les lieux de culte leur appartenant avant 1905 devenant la propriété d’« Associations cultuelles ».

L’Église actant une rupture jugée unilatérale selon elle interdit aux catholiques de s’organiser dans ces associations cultuelles. Ce faisant ses biens deviennent ainsi la propriété des communes, mais uniquement affectés à « l’Église catholique, à titre gratuit, exclusif et perpétuel » (loi du 2 janvier 1907), et leur entretien « autorisé » par la collectivité publique3

Et à la Ferté-Imbault alors ? Suite au prochain article !

1 « La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Partout en France métropolitaine, sauf en Alsace-Moselle toujours régies par le Concordat à l’heure actuelle.

2 https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/laicite/le-concordat/509178-quest-ce-que-le-concordat/

3 La commune propriétaire ne peut disposer de l’église de sa seule initiative. Alinéa 7 – La commune n’est pas tenue d’entretenir les édifices du culte. Cependant, la sécurité étant de la responsabilité des communes, celle-ci doit faire exécuter les travaux nécessaires à la bonne conservation des édifices : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/33668

Ministère de la Culture , Guide à l’usage des maires et des affectataires

Arrêté municipal Kremin-Bicêtre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kremlin-Bicetre_Arrete_Soutane.jpg

Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/histoire-et-patrimoine/troisieme-republique/la-loi-de-separation-des-eglises-et-de-l-etat

Séparation de l’Église et de l’État, caricature par Charles Léandre, journal « Le rire » https://gallica.bnf.fr/conseils/content/loi-de-separation-des-eglises-et-de-letat

Port de la soutane interdit : image Journal « La Calotte » https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/otez-moi-cette-soutane-les-arretes-de-1900 [...]

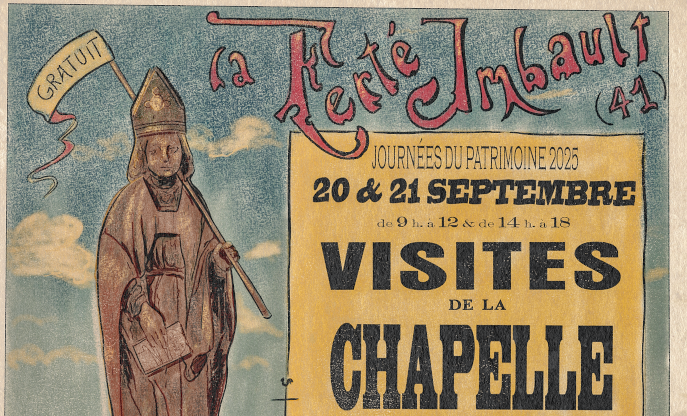

JEP 2025 et patrimoine menacé6 septembre 2025Le week-end des 20 et 21 septembre 2025 marquera une nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année encore, Les Lanturelus organiseront des visites commentées de la Chapelle Saint-Taurin.

Coté pratique

Les visites auront lieu les 20 et 21 septembre de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Rendez-vous place du Maréchal d’Estampes à La Ferté-Imbault.

L’entrée est bien évidemment gratuite.

Une édition particulière pour la Chapelle et pour la Ferté-Imbault

Cette manifestation ne sera pas uniquement ancrée sur le partage du patrimoine mais également sur sa conservation. Comme nous l’indiquons en titre, certains éléments de la Chapelle Notre-Dame du Rosaire de Saint-Taurin sont aujourd’hui menacés. En effet, plusieurs mobiliers classés dont l’ensemble de la Vierge (XVII et XVIIIe siècles) et la statue de Saint-Taurin (XVIIe siècle, symbole de notre commune) sont attaqués par des insectes xylophages. Les visites des JEP 2025 permettront au public de s’aviser des dégâts, de connaître les risques sur les supports de notre histoire et de discuter des solutions qui pourront être mises en place.

À ce propos, depuis que nous avons repéré les signes d’une possible infestation de vrillettes et alerté les autorités compétentes, nous sommes en relation avec la mairie de La Ferté-Imbault pour suivre l’affaire qui implique désormais des acteurs du département.

Nous vous espérons donc nombreuses et nombreux pour cette édition un peu particulière des Journées Européennes du Patrimoine.

[...]

JEP 2025 et patrimoine menacé6 septembre 2025Le week-end des 20 et 21 septembre 2025 marquera une nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année encore, Les Lanturelus organiseront des visites commentées de la Chapelle Saint-Taurin.

Coté pratique

Les visites auront lieu les 20 et 21 septembre de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Rendez-vous place du Maréchal d’Estampes à La Ferté-Imbault.

L’entrée est bien évidemment gratuite.

Une édition particulière pour la Chapelle et pour la Ferté-Imbault

Cette manifestation ne sera pas uniquement ancrée sur le partage du patrimoine mais également sur sa conservation. Comme nous l’indiquons en titre, certains éléments de la Chapelle Notre-Dame du Rosaire de Saint-Taurin sont aujourd’hui menacés. En effet, plusieurs mobiliers classés dont l’ensemble de la Vierge (XVII et XVIIIe siècles) et la statue de Saint-Taurin (XVIIe siècle, symbole de notre commune) sont attaqués par des insectes xylophages. Les visites des JEP 2025 permettront au public de s’aviser des dégâts, de connaître les risques sur les supports de notre histoire et de discuter des solutions qui pourront être mises en place.

À ce propos, depuis que nous avons repéré les signes d’une possible infestation de vrillettes et alerté les autorités compétentes, nous sommes en relation avec la mairie de La Ferté-Imbault pour suivre l’affaire qui implique désormais des acteurs du département.

Nous vous espérons donc nombreuses et nombreux pour cette édition un peu particulière des Journées Européennes du Patrimoine.

[...]

Prieuré & maisons des chanoines19 mai 2025

On ne peut évoquer le prieuré et les maisons des chanoines sans mentionner la collégiale St Taurin (dans l’île) car leur histoire est intimement liée.

Si on ne peut dater précisément la construction de l’église, certaines sources la considèrent contemporaine d’Humbault le Tortu, supposé fondateur de La Ferté Imbault au Xème siècle. Dès 10321 des documents font état de la présence d’un chapitre collégial dans l’île.

L’église abrite une communauté (qu’on appelle collège) de 8 chanoines séculiers2 propriétaires de toute l’île3, plus étendue à l’époque qu’aujourd’hui. A la tête de cette communauté, le prieur, chef spirituel pour la congrégation et la population du bourg. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, certaines appellations sont équivoques sur le statut de plusieurs clercs :

Tous habitent dans l’île (le prieuré s’y installant vers 1600), autour de l’église, chacun d’entre eux dans une maison particulière. À leurs offices sont attachées des charges, les prébendes10, qui leur assurent des revenus.

Lors des guerres de religion, la collégiale est détruite en 156211, les chanoines tués ou enfuis.

Après celles-ci les chanoines sont rétablis dans l’île St Taurin :

« … habitations fort modestes, composées de deux chambres avec cabinet en appentis, couvertes à tuiles, construites en bois et en torchis, entourées d’un jardin et la façade tournée vers l’église, point central de cette petite chartreuse12 … »

De toutes ces maisons, à part le Prieuré, il ne reste plus trace. Seul demeure le souvenir de leur emplacement16 décrit par l’Abbé Bommer. Après consultation de différentes cartes du cadastre, on peut raisonnablement les situer ainsi :

Malgré la reconstruction de la collégiale par le Maréchal d’Estampes et l’adjonction de la chapelle, le collège de chanoines, comme le village, perd peu à peu de son importance et les chanoines sont de moins en moins nombreux.

Claude Verani de Varenne en sera le dernier prieur, au moment de l’extinction du chapitre le 13 janvier 174213.

En 1790, à la Révolution, le prieuré devient un bien national (patrimoine immobilier et mobilier confisqué au clergé et aux émigrés). D’acheteur en acheteur, il est propriété de M. des Coudrées (propriétaire du château du Chesne) qui en fait don14 à la paroisse en 1863 et devient presbytère.

Le bombardement de Michenon (atelier de chargement de Salbris) en 1944 occasionne de très gros dégâts au prieuré, Augustin Segret (curé du village), mort en 1949 est le dernier ecclésiastique au presbytère.

Malgré plusieurs changements dans son orientation, ce bâtiment du 18ème siècle est aujourd’hui à peu près tel que nous le décrit Bernard Edeine, ethnologue de la Sologne15.

Et après bien des vicissitudes, le prieuré, témoin d’une très longue histoire, reste à l’instar du château et de la chapelle l’un des monuments remarquables de notre village.

1 Guérin Brot Isabelle, A propos de la fondation de la collégiale de la Ferté Imbault , bulletin trimestriel du GRAHS, tome 18, n°2 ; p 68

2 Ecclésiastiques vivant « dans le siècle », c’est à dire au milieu des laïcs.

3 Bommer Jean-Léon, Histoire de la collégiale, châtellenie et baronnie de La Ferté Imbault, Editions association Les Lanturelus, 2013 ; p11

4 Espouy Jean & Gilberte Schaeffer Jean, Chapelle Notre-Dame du rosaire de St Taurin, commune et office de tourisme de La Ferté Imbault, 1997 ; p2

5 Bellevue Xavier (de), Généalogie de la maison Fournier actuellement représentée par les Fournier de Bellevûe, Rennes, Francis Simon (imp), 1909 ; p 37

6 Bellevue Xavier (de), Généalogie de la maison Fournier … op.cit ; p 42

7 Simon Pierre (imp), Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, tome 09, Paris, 1721 ; p 40

8 Epitaphe de Pierre Colas

9 Godard Denys, Histoire de la commune de 1850 à 1900 , disponible sur le site de la commune St Laurent

10 Part de biens prélevée sur les revenus d’une église et attribuée à un clerc pour sa subsistance et en compensation du ministère accompli.

11 Bommer Jean-Léon, Histoire de la collégiale, châtellenie et baronnie de La Ferté Imbault, op.cit ; p 8 Editions association Les Lanturelus, 2013

12 Registre des délibérations du Conseil de fabrique La Ferté Imbault

13 Bommer Jean-Léon, Histoire de la collégiale, châtellenie et baronnie de La Ferté Imbault, op.cit ; p 12 Editions association Les Lanturelus, 2013

14 Registre des délibérations du Conseil de fabrique la Ferté Imbault B 63

15 Edeine Bernard La Sologne, Photo n° 128 tome I

Photo : Prieuré, façade postérieure, base Mérimée © Inventaire général

Maisons des chanoines : Les Lanturelus [...]

Prieuré & maisons des chanoines19 mai 2025

On ne peut évoquer le prieuré et les maisons des chanoines sans mentionner la collégiale St Taurin (dans l’île) car leur histoire est intimement liée.

Si on ne peut dater précisément la construction de l’église, certaines sources la considèrent contemporaine d’Humbault le Tortu, supposé fondateur de La Ferté Imbault au Xème siècle. Dès 10321 des documents font état de la présence d’un chapitre collégial dans l’île.

L’église abrite une communauté (qu’on appelle collège) de 8 chanoines séculiers2 propriétaires de toute l’île3, plus étendue à l’époque qu’aujourd’hui. A la tête de cette communauté, le prieur, chef spirituel pour la congrégation et la population du bourg. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, certaines appellations sont équivoques sur le statut de plusieurs clercs :

Tous habitent dans l’île (le prieuré s’y installant vers 1600), autour de l’église, chacun d’entre eux dans une maison particulière. À leurs offices sont attachées des charges, les prébendes10, qui leur assurent des revenus.

Lors des guerres de religion, la collégiale est détruite en 156211, les chanoines tués ou enfuis.

Après celles-ci les chanoines sont rétablis dans l’île St Taurin :

« … habitations fort modestes, composées de deux chambres avec cabinet en appentis, couvertes à tuiles, construites en bois et en torchis, entourées d’un jardin et la façade tournée vers l’église, point central de cette petite chartreuse12 … »

De toutes ces maisons, à part le Prieuré, il ne reste plus trace. Seul demeure le souvenir de leur emplacement16 décrit par l’Abbé Bommer. Après consultation de différentes cartes du cadastre, on peut raisonnablement les situer ainsi :

Malgré la reconstruction de la collégiale par le Maréchal d’Estampes et l’adjonction de la chapelle, le collège de chanoines, comme le village, perd peu à peu de son importance et les chanoines sont de moins en moins nombreux.

Claude Verani de Varenne en sera le dernier prieur, au moment de l’extinction du chapitre le 13 janvier 174213.

En 1790, à la Révolution, le prieuré devient un bien national (patrimoine immobilier et mobilier confisqué au clergé et aux émigrés). D’acheteur en acheteur, il est propriété de M. des Coudrées (propriétaire du château du Chesne) qui en fait don14 à la paroisse en 1863 et devient presbytère.

Le bombardement de Michenon (atelier de chargement de Salbris) en 1944 occasionne de très gros dégâts au prieuré, Augustin Segret (curé du village), mort en 1949 est le dernier ecclésiastique au presbytère.

Malgré plusieurs changements dans son orientation, ce bâtiment du 18ème siècle est aujourd’hui à peu près tel que nous le décrit Bernard Edeine, ethnologue de la Sologne15.

Et après bien des vicissitudes, le prieuré, témoin d’une très longue histoire, reste à l’instar du château et de la chapelle l’un des monuments remarquables de notre village.

1 Guérin Brot Isabelle, A propos de la fondation de la collégiale de la Ferté Imbault , bulletin trimestriel du GRAHS, tome 18, n°2 ; p 68

2 Ecclésiastiques vivant « dans le siècle », c’est à dire au milieu des laïcs.

3 Bommer Jean-Léon, Histoire de la collégiale, châtellenie et baronnie de La Ferté Imbault, Editions association Les Lanturelus, 2013 ; p11

4 Espouy Jean & Gilberte Schaeffer Jean, Chapelle Notre-Dame du rosaire de St Taurin, commune et office de tourisme de La Ferté Imbault, 1997 ; p2

5 Bellevue Xavier (de), Généalogie de la maison Fournier actuellement représentée par les Fournier de Bellevûe, Rennes, Francis Simon (imp), 1909 ; p 37

6 Bellevue Xavier (de), Généalogie de la maison Fournier … op.cit ; p 42

7 Simon Pierre (imp), Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, tome 09, Paris, 1721 ; p 40

8 Epitaphe de Pierre Colas

9 Godard Denys, Histoire de la commune de 1850 à 1900 , disponible sur le site de la commune St Laurent

10 Part de biens prélevée sur les revenus d’une église et attribuée à un clerc pour sa subsistance et en compensation du ministère accompli.

11 Bommer Jean-Léon, Histoire de la collégiale, châtellenie et baronnie de La Ferté Imbault, op.cit ; p 8 Editions association Les Lanturelus, 2013

12 Registre des délibérations du Conseil de fabrique La Ferté Imbault

13 Bommer Jean-Léon, Histoire de la collégiale, châtellenie et baronnie de La Ferté Imbault, op.cit ; p 12 Editions association Les Lanturelus, 2013

14 Registre des délibérations du Conseil de fabrique la Ferté Imbault B 63

15 Edeine Bernard La Sologne, Photo n° 128 tome I

Photo : Prieuré, façade postérieure, base Mérimée © Inventaire général

Maisons des chanoines : Les Lanturelus [...]

« Sans queue- ni tête », le canal de la Sauldre12 mai 2025Sans queue ni tête …

Tel est le surnom, péjoratif, qui affuble cet ouvrage patrimonial encore un peu méconnu du grand public en Sologne : le Canal de la Sauldre. Que nous autres Lanturelus avons parcouru sur de larges tronçons, d’écluse en écluse, de son départ à Blancafort (Cher) à sa toute fin à Lamotte Beuvron (Loir-et-Cher) et que Xavier Gasselin, vidéaste bien connu à La Ferté Imbault a remis à l’honneur, dans toute sa diversité, avec une web-série documentaire « Un canal et plus encore », réalisé en 2024*.

Un projet ancien

Initiée par Léonard de Vinci entre 1516 et 1518, l’ouverture d’une voie d’eau** désenclavant la région ne sera jamais réalisée, François 1er délaissant finalement Romorantin pour Chambord.

Il faut attendre la fin du XVIIIème siècle pour que Lavoisier*** propose de nouveau la création d’un canal pour l’assainissement, l’amendement des terres de Sologne (par des marnes extraites près de Blancafort) et pour favoriser le commerce avec les autres régions.

Suite à la convocation des États Généraux par Louis XVI et la rédaction des cahiers de doléances, Sellois et Fertois **** réitèrent cette demande, avant la Révolution.

« Que le défaut des grandes routes conduisant directement à la rivière de Cher et à celle de la Loire rend l’exportation des denrées que produisent (sic) la Sologne impraticable et force par ce moyen à contourner les choses sur les lieux de manière que le cultivateur et le propriétaire ne tirent aucun avantage de leur production, qu’il serait possible de vivifier cette malheureuse province, soit en entretenant des chemins praticables et conduisant auxdites rivières du Cher et de la Loire ou bien en rendant la grande Sauldre qui traverse la Sologne de l’Est à l’Ouest navigable, projet qu’avait formé François 1er ».

Extrait du cahier de doléances de la paroisse de Selles St Denis, AD41

Un projet qui se concrétise (trop) tard

Les vicissitudes géo-politiques auront de nouveau raison de cette requête et il faudra attendre encore la seconde moitié du XIXème siècle pour que les travaux du futur Canal de la Sauldre voient enfin le jour. Travaux qui ne seront jamais terminés, le canal formant seulement un circuit fermé… La première guerre mondiale, les nouvelles techniques agricoles précipitent prématurément sa fin, le canal n’est plus officiellement navigable en 1926.

Sans queue ni tête peut-être … mais sur un parcours d’environ 47 km, il reste une très jolie balade à faire, à la découverte des écluses et des maisons éclusières, dans une nature préservée.

Seul regret : il est parfois un peu difficile d’accéder à certaines portions du canal, la signalétique faisant défaut !

* A visionner sur : https://www.france.tv/jeux-et-divertissements/un-canal-et-plus-encore/

** Projet de Léonard de Vinci à Romorantin : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loir-cher/romorantin/romorantin-leonard-vinci-voulait-construire-ville-nouvelle-quatre-fois-plus-grande-que-chambord-1642452.html

*** Lavoisier, chimiste français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier

**** Les communes n’existant pas en 1789, La Ferté dépendait alors de la paroisse de Selles St Denis.

Tracé du Canal de la Sauldre : Canal de la Sauldre Collection Itinéraires du patrimoine [...]

« Sans queue- ni tête », le canal de la Sauldre12 mai 2025Sans queue ni tête …

Tel est le surnom, péjoratif, qui affuble cet ouvrage patrimonial encore un peu méconnu du grand public en Sologne : le Canal de la Sauldre. Que nous autres Lanturelus avons parcouru sur de larges tronçons, d’écluse en écluse, de son départ à Blancafort (Cher) à sa toute fin à Lamotte Beuvron (Loir-et-Cher) et que Xavier Gasselin, vidéaste bien connu à La Ferté Imbault a remis à l’honneur, dans toute sa diversité, avec une web-série documentaire « Un canal et plus encore », réalisé en 2024*.

Un projet ancien

Initiée par Léonard de Vinci entre 1516 et 1518, l’ouverture d’une voie d’eau** désenclavant la région ne sera jamais réalisée, François 1er délaissant finalement Romorantin pour Chambord.

Il faut attendre la fin du XVIIIème siècle pour que Lavoisier*** propose de nouveau la création d’un canal pour l’assainissement, l’amendement des terres de Sologne (par des marnes extraites près de Blancafort) et pour favoriser le commerce avec les autres régions.

Suite à la convocation des États Généraux par Louis XVI et la rédaction des cahiers de doléances, Sellois et Fertois **** réitèrent cette demande, avant la Révolution.

« Que le défaut des grandes routes conduisant directement à la rivière de Cher et à celle de la Loire rend l’exportation des denrées que produisent (sic) la Sologne impraticable et force par ce moyen à contourner les choses sur les lieux de manière que le cultivateur et le propriétaire ne tirent aucun avantage de leur production, qu’il serait possible de vivifier cette malheureuse province, soit en entretenant des chemins praticables et conduisant auxdites rivières du Cher et de la Loire ou bien en rendant la grande Sauldre qui traverse la Sologne de l’Est à l’Ouest navigable, projet qu’avait formé François 1er ».

Extrait du cahier de doléances de la paroisse de Selles St Denis, AD41

Un projet qui se concrétise (trop) tard

Les vicissitudes géo-politiques auront de nouveau raison de cette requête et il faudra attendre encore la seconde moitié du XIXème siècle pour que les travaux du futur Canal de la Sauldre voient enfin le jour. Travaux qui ne seront jamais terminés, le canal formant seulement un circuit fermé… La première guerre mondiale, les nouvelles techniques agricoles précipitent prématurément sa fin, le canal n’est plus officiellement navigable en 1926.

Sans queue ni tête peut-être … mais sur un parcours d’environ 47 km, il reste une très jolie balade à faire, à la découverte des écluses et des maisons éclusières, dans une nature préservée.

Seul regret : il est parfois un peu difficile d’accéder à certaines portions du canal, la signalétique faisant défaut !

* A visionner sur : https://www.france.tv/jeux-et-divertissements/un-canal-et-plus-encore/

** Projet de Léonard de Vinci à Romorantin : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loir-cher/romorantin/romorantin-leonard-vinci-voulait-construire-ville-nouvelle-quatre-fois-plus-grande-que-chambord-1642452.html

*** Lavoisier, chimiste français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier

**** Les communes n’existant pas en 1789, La Ferté dépendait alors de la paroisse de Selles St Denis.

Tracé du Canal de la Sauldre : Canal de la Sauldre Collection Itinéraires du patrimoine [...]

Ponts et passerelles à La Ferté-Imbault17 octobre 2024On les emprunte tous les jours sans les regarder, on admire leur architecture ou leur prouesse technologique et on se rend compte de leur réelle importance au quotidien quand ils sont parfois fermés à la circulation .

On retrouve les premiers ponts dès la préhistoire.

Qu’ils soient une chaussée de pierres jetées sur un cours d’eau ou suspendu entre deux montagnes, le pont est un ouvrage d’art par excellence. Ces constructions permettent éventuellement d’établir sur les personnes, bêtes et marchandises des « péages » qui deviennent une source importante de revenus.

En 1747 on créera même une école qui leur est dédiée : L’École royale des ponts et chaussées.

À La Ferté

Au Moyen Âge, passerelles ou ponts permettent aux habitants de se déplacer du bourg aux écarts ou dans d’autres villages, tout en favorisant les échanges commerciaux.

Dans l’Île Saint-Taurin, on en compte deux : un sur la Sauldre, un autre sur le Brasseau (ou bras mort) près de l’actuel Prieuré. Ils appartiennent alors aux chanoines qui les entretiennent, les ferment et les ouvrent.

Avec la construction des Grands Moulins, leur gestion passe aussi par seigneur du village, qui la conservera jusqu’à la Révolution **

Les ponts au fil des ans… et de la Sauldre !

Les crues récurrentes de la Sauldre rythment la construction des passerelles ou des ponts, en bois à l’époque. Pas de pierre, bien trop chère !

Ainsi, le 24 décembre 1843 « La Sauldre se mit en crue, les habitants voulant célébrer leurs fêtes de Noël pour venir à l’église *** et établirent des passerelles sur des tréteaux et des échelles et plusieurs des plus hardis tombèrent à l’eau … »

Idem en décembre 1844, puis en février 1846 où « la crue devint telle que les 2 ponts furent emportés ».

On attend les décrues pour pouvoir circuler de nouveau ou on emprunte des passerelles provisoires pour les piétons, les voitures passant à gué.

Constructions et destructions

Le 22 juin 1846, la culée du pont du Prieuré est écroulée, une travée de la passerelle des Grands Moulins emportée.

Il suffit d’une nouvelle crue à l’hiver 1849 pour que les quelques réparations entreprises soient à nouveau défaites. On ne peut suivre les offices religieux ni se faire enterrer au cimetière du village …

En 1850 , on constate : « Les ponts tombent en lambeaux ».

Faute de moyens financiers et malgré les demandes à l’autorité municipale qui est alors à Selles-Saint-Denis, les ponts/passerelles restent délabrés et perturbent le quotidien des Fertois.

En 1852 une demande de restauration du Pont du Prieuré est émise et une lettre au ministère de l’Intérieur envoyée.

La crue du 22 juin 1856 est si l’on peut dire la goutte qui fait déborder le vase. Une nouvelle demande de secours est adressée à la préfecture, au conseil général et une grande souscription est lancée auprès des habitants du village « pour l’établissement d’un pont à voitures » dont le coût est de 7172,24F. Une liste des souscripteurs est établie avec le montant des dons, prestations en nature et matériaux.

Le 15 avril 1858, l’Abbé Bommer, accompagné d’édiles et notables du village, sollicite auprès de Napoléon III, en villégiature dans son château de Lamotte-Beuvron, une aide pour la reconstruction du pont. L’empereur donnera 500F.

Après adjudication, les travaux commencent enfin et le pont n’est finalement délivré qu’à la fin de 1860 : « Le mercredi 30 septembre, fête de St Jérôme, à 2 heures du matin, au son de la cloche, les habitants se réunirent au nombre de plus de 100 hommes munis de seaux, pelles, pioches, finir les fouilles, coulèrent le béton avec un tel entrain qu’à midi toutes les difficultés furent surmontées »

En 1863, une enquête est diligentée pour la suppression du pont du Prieuré. À monsieur Kirby, propriétaire du château qui le jouxte et qui s’en émeut, la préfecture répond : « Payez! »

En 1865, Edward Howarth, propriétaire du château de la Place, demande un pont provisoire au Prieuré pendant la durée de reconstruction : rejeté !

Le 20 mars 1866 : « La crue est passée sur les levées entre le bourg et l’église ».

Les ponts modernes

Adieu passerelles et ponts de bois ! Grâce aux nouvelles technologies et à l’industrialisation naissante La Ferté-Imbault se modernise et le 13 octobre 1886 le village se dote d’un nouveau pont, métallique cette fois.

L’abbé Bommer relate l’événement :

« Construction métallique, premier du genre, qui fut posé dans le Loir et Cher. L’assemblage de toutes les pièces le composant fut fait et boulonné sur les levées : puis, poussé d’ensemble, d’une seule pièce, sur des galets au moyen de crics : 6 hommes ont suffi pour cette opération, qui n’a duré qu’une heure, et émerveillé les nombreux assistants venus des communes environnantes pour être témoin de ce travail d’un nouveau genre. »

Depuis la fin du 19ème siècle, les contraintes techniques et environnementales ont évolué, nos ponts aussi !

Leur gestion, leur construction et leur réparation ne dépendent plus aujourd’hui que des seules ressources territoriales ****. Il reste toutefois un facteur qui lui n’a pas changé : les crues de la Sauldre, qui n’en fait toujours qu’à sa tête !

* Tarr Steps, Parc national d’Exmoor, Somerset,Angleterre (la datation du monument est le sujet d’un débat, la fourchette actuelle s’étend du premier millénaire avant notre ère jusqu’au XVe siècle)

Conseil de fabrique, Journal de l’abbé Bommer

** Abel Nonant de Pierrecourt

*** Eglise collégiale de St Taurin, dans l’Ile

**** Vie publique https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292901-la-securite-des-ponts-en-six-questions [...]

Ponts et passerelles à La Ferté-Imbault17 octobre 2024On les emprunte tous les jours sans les regarder, on admire leur architecture ou leur prouesse technologique et on se rend compte de leur réelle importance au quotidien quand ils sont parfois fermés à la circulation .

On retrouve les premiers ponts dès la préhistoire.

Qu’ils soient une chaussée de pierres jetées sur un cours d’eau ou suspendu entre deux montagnes, le pont est un ouvrage d’art par excellence. Ces constructions permettent éventuellement d’établir sur les personnes, bêtes et marchandises des « péages » qui deviennent une source importante de revenus.

En 1747 on créera même une école qui leur est dédiée : L’École royale des ponts et chaussées.

À La Ferté

Au Moyen Âge, passerelles ou ponts permettent aux habitants de se déplacer du bourg aux écarts ou dans d’autres villages, tout en favorisant les échanges commerciaux.

Dans l’Île Saint-Taurin, on en compte deux : un sur la Sauldre, un autre sur le Brasseau (ou bras mort) près de l’actuel Prieuré. Ils appartiennent alors aux chanoines qui les entretiennent, les ferment et les ouvrent.

Avec la construction des Grands Moulins, leur gestion passe aussi par seigneur du village, qui la conservera jusqu’à la Révolution **

Les ponts au fil des ans… et de la Sauldre !

Les crues récurrentes de la Sauldre rythment la construction des passerelles ou des ponts, en bois à l’époque. Pas de pierre, bien trop chère !

Ainsi, le 24 décembre 1843 « La Sauldre se mit en crue, les habitants voulant célébrer leurs fêtes de Noël pour venir à l’église *** et établirent des passerelles sur des tréteaux et des échelles et plusieurs des plus hardis tombèrent à l’eau … »

Idem en décembre 1844, puis en février 1846 où « la crue devint telle que les 2 ponts furent emportés ».

On attend les décrues pour pouvoir circuler de nouveau ou on emprunte des passerelles provisoires pour les piétons, les voitures passant à gué.

Constructions et destructions

Le 22 juin 1846, la culée du pont du Prieuré est écroulée, une travée de la passerelle des Grands Moulins emportée.

Il suffit d’une nouvelle crue à l’hiver 1849 pour que les quelques réparations entreprises soient à nouveau défaites. On ne peut suivre les offices religieux ni se faire enterrer au cimetière du village …

En 1850 , on constate : « Les ponts tombent en lambeaux ».

Faute de moyens financiers et malgré les demandes à l’autorité municipale qui est alors à Selles-Saint-Denis, les ponts/passerelles restent délabrés et perturbent le quotidien des Fertois.

En 1852 une demande de restauration du Pont du Prieuré est émise et une lettre au ministère de l’Intérieur envoyée.

La crue du 22 juin 1856 est si l’on peut dire la goutte qui fait déborder le vase. Une nouvelle demande de secours est adressée à la préfecture, au conseil général et une grande souscription est lancée auprès des habitants du village « pour l’établissement d’un pont à voitures » dont le coût est de 7172,24F. Une liste des souscripteurs est établie avec le montant des dons, prestations en nature et matériaux.

Le 15 avril 1858, l’Abbé Bommer, accompagné d’édiles et notables du village, sollicite auprès de Napoléon III, en villégiature dans son château de Lamotte-Beuvron, une aide pour la reconstruction du pont. L’empereur donnera 500F.

Après adjudication, les travaux commencent enfin et le pont n’est finalement délivré qu’à la fin de 1860 : « Le mercredi 30 septembre, fête de St Jérôme, à 2 heures du matin, au son de la cloche, les habitants se réunirent au nombre de plus de 100 hommes munis de seaux, pelles, pioches, finir les fouilles, coulèrent le béton avec un tel entrain qu’à midi toutes les difficultés furent surmontées »

En 1863, une enquête est diligentée pour la suppression du pont du Prieuré. À monsieur Kirby, propriétaire du château qui le jouxte et qui s’en émeut, la préfecture répond : « Payez! »

En 1865, Edward Howarth, propriétaire du château de la Place, demande un pont provisoire au Prieuré pendant la durée de reconstruction : rejeté !

Le 20 mars 1866 : « La crue est passée sur les levées entre le bourg et l’église ».

Les ponts modernes

Adieu passerelles et ponts de bois ! Grâce aux nouvelles technologies et à l’industrialisation naissante La Ferté-Imbault se modernise et le 13 octobre 1886 le village se dote d’un nouveau pont, métallique cette fois.

L’abbé Bommer relate l’événement :

« Construction métallique, premier du genre, qui fut posé dans le Loir et Cher. L’assemblage de toutes les pièces le composant fut fait et boulonné sur les levées : puis, poussé d’ensemble, d’une seule pièce, sur des galets au moyen de crics : 6 hommes ont suffi pour cette opération, qui n’a duré qu’une heure, et émerveillé les nombreux assistants venus des communes environnantes pour être témoin de ce travail d’un nouveau genre. »

Depuis la fin du 19ème siècle, les contraintes techniques et environnementales ont évolué, nos ponts aussi !

Leur gestion, leur construction et leur réparation ne dépendent plus aujourd’hui que des seules ressources territoriales ****. Il reste toutefois un facteur qui lui n’a pas changé : les crues de la Sauldre, qui n’en fait toujours qu’à sa tête !

* Tarr Steps, Parc national d’Exmoor, Somerset,Angleterre (la datation du monument est le sujet d’un débat, la fourchette actuelle s’étend du premier millénaire avant notre ère jusqu’au XVe siècle)

Conseil de fabrique, Journal de l’abbé Bommer

** Abel Nonant de Pierrecourt

*** Eglise collégiale de St Taurin, dans l’Ile

**** Vie publique https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292901-la-securite-des-ponts-en-six-questions [...]

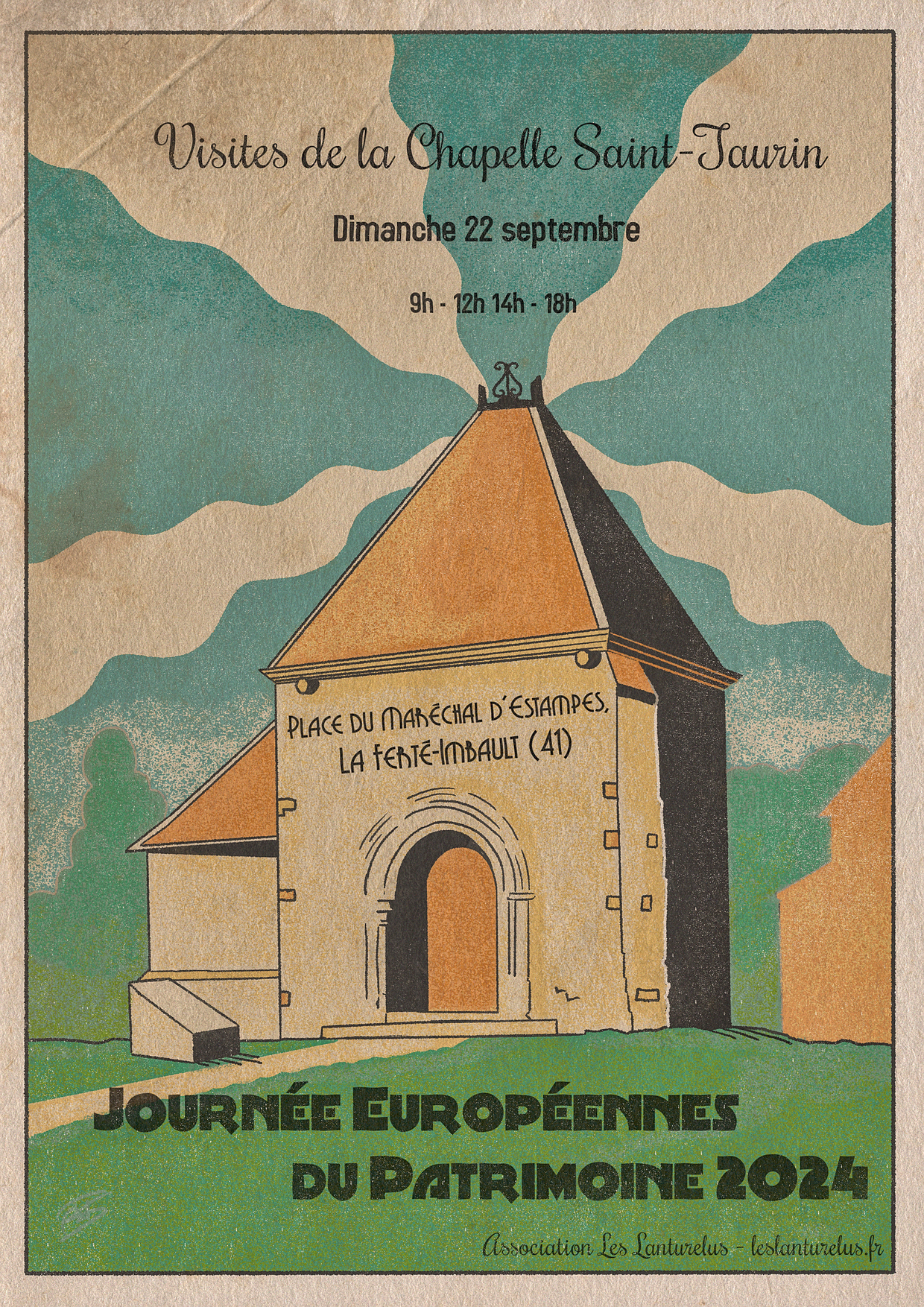

JEP 202414 septembre 2024Le week-end prochain (21 et 22 septembre) auront lieu les 41e Journées Européennes du Patrimoine. Comme à son habitude, notre Association en profitera pour ouvrir la chapelle Saint-Taurin à la visite.

À l’intérieur de ce modeste bâtiment fertois, vous pourrez (re)découvrir un joli mobilier et un riche décor qui évoqueront près de 1000 ans de l’histoire de La Ferté-Imbault en particulier et de la Sologne en général.

L’entrée est bien évidemment gratuite et nous vous accueillerons le dimanche 22 septembre, de 9 à 12h et de 14 à 18h. [...]

JEP 202414 septembre 2024Le week-end prochain (21 et 22 septembre) auront lieu les 41e Journées Européennes du Patrimoine. Comme à son habitude, notre Association en profitera pour ouvrir la chapelle Saint-Taurin à la visite.

À l’intérieur de ce modeste bâtiment fertois, vous pourrez (re)découvrir un joli mobilier et un riche décor qui évoqueront près de 1000 ans de l’histoire de La Ferté-Imbault en particulier et de la Sologne en général.

L’entrée est bien évidemment gratuite et nous vous accueillerons le dimanche 22 septembre, de 9 à 12h et de 14 à 18h. [...]

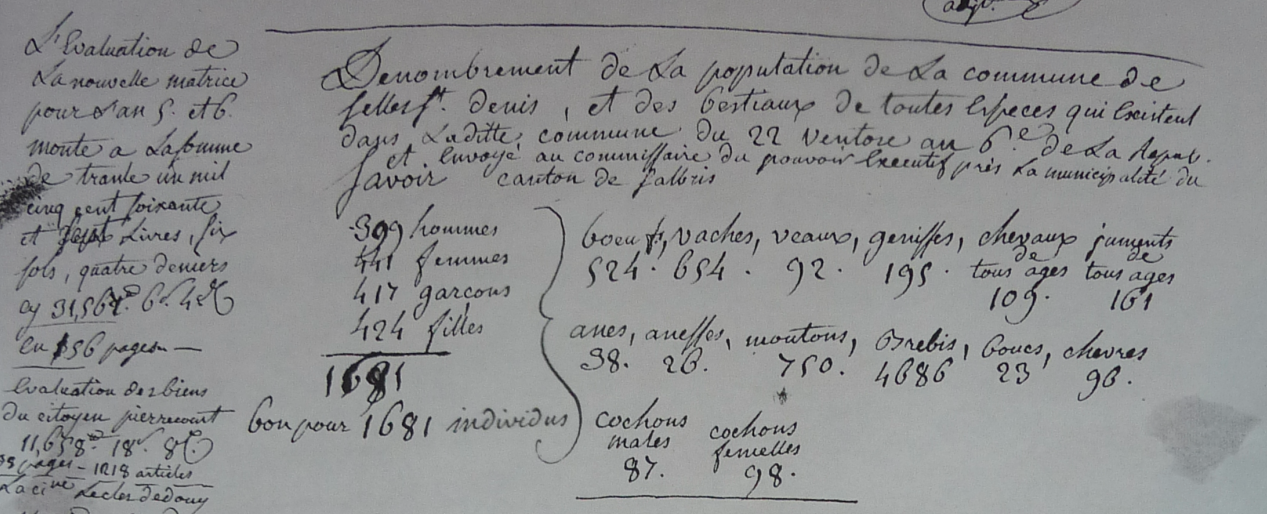

Le recensement, une vieille histoire27 janvier 2024Saviez-vous que le recensement ou plutôt des essais de dénombrement de population existent depuis l’antiquité ?

Ce recensement a pris plusieurs formes au cours des siècles et comme maintenant, son but n’a pas seulement été de compter le nombre d’habitants : il a fait en outre office de statistiques pour lever des impôts, pour optimiser la conscription militaire, etc … et avec la tenue obligatoire des registres paroissiaux en 1539 l’état de la catholicité en France.

Avant la Révolution le recensement se fait par « feux », on ne dénombre ainsi que les foyers (maisons) et on fait un calcul somme toute assez approximatif des habitants qui les composent. En excluant certaines catégories sociales telles que la noblesse ou l’état religieux qui ne sont pas soumis à l’impôt. Pas très précis comme résultat …

Il faudra attendre 1666 pour l’organisation d’un premier recensement nominatif, dans une province bien éloignée de la France métropolitaine : La Nouvelle France (Canada, Acadie et Louisiane).

Les recensements restent souvent locaux, aléatoires et irréguliers dans le temps. Le décret de 1790 organise pour la première fois le dénombrement de la population entière.

Le dénombrement tous les 5 ans est mis en place en 1801, la population recensée à jour fixe en 1846. A partir de 1851 la notion de nationalité et diverses questions concernant l’âge, l’emploi, la situation personnelle et l’adresse font suite.

Depuis 2004, l’organisation au niveau national diffère selon l’importance des communes, de plus ou moins 10 000 habitants.

De nombreuses catégories sont désormais scrutées par les statistiques et donne des informations précises sur les caractéristiques de la population. Il permet à l’État de déterminer les besoins en équipements publics (dossier complet de La Ferté Imbault 2020 *) selon la démographie.

Outre toutes ces informations, il est également précieux pour le généalogiste. Qui complète ainsi ses recherches familiales, historiques, toponymiques du village de ses ancêtres …

Enfin, sachez que le recensement est obligatoire, vous ne pouvez donc vous y soustraire, le refus d’y participer et l’inexactitude des réponses sont passibles d’amende ! **

Recensement, histoire générale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France

Recensement Selles Saint Denis 1798 :

Recensement La Ferté Imbault 1861 : 2MILN R97 Archives départementales du Loir-et-Cher

Évolution de la population : Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fert%C3%A9-Imbault

*Insee dossier complet La Ferté Imbault : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-41084

** https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000888573 [...]

Le recensement, une vieille histoire27 janvier 2024Saviez-vous que le recensement ou plutôt des essais de dénombrement de population existent depuis l’antiquité ?

Ce recensement a pris plusieurs formes au cours des siècles et comme maintenant, son but n’a pas seulement été de compter le nombre d’habitants : il a fait en outre office de statistiques pour lever des impôts, pour optimiser la conscription militaire, etc … et avec la tenue obligatoire des registres paroissiaux en 1539 l’état de la catholicité en France.

Avant la Révolution le recensement se fait par « feux », on ne dénombre ainsi que les foyers (maisons) et on fait un calcul somme toute assez approximatif des habitants qui les composent. En excluant certaines catégories sociales telles que la noblesse ou l’état religieux qui ne sont pas soumis à l’impôt. Pas très précis comme résultat …

Il faudra attendre 1666 pour l’organisation d’un premier recensement nominatif, dans une province bien éloignée de la France métropolitaine : La Nouvelle France (Canada, Acadie et Louisiane).

Les recensements restent souvent locaux, aléatoires et irréguliers dans le temps. Le décret de 1790 organise pour la première fois le dénombrement de la population entière.

Le dénombrement tous les 5 ans est mis en place en 1801, la population recensée à jour fixe en 1846. A partir de 1851 la notion de nationalité et diverses questions concernant l’âge, l’emploi, la situation personnelle et l’adresse font suite.

Depuis 2004, l’organisation au niveau national diffère selon l’importance des communes, de plus ou moins 10 000 habitants.

De nombreuses catégories sont désormais scrutées par les statistiques et donne des informations précises sur les caractéristiques de la population. Il permet à l’État de déterminer les besoins en équipements publics (dossier complet de La Ferté Imbault 2020 *) selon la démographie.

Outre toutes ces informations, il est également précieux pour le généalogiste. Qui complète ainsi ses recherches familiales, historiques, toponymiques du village de ses ancêtres …

Enfin, sachez que le recensement est obligatoire, vous ne pouvez donc vous y soustraire, le refus d’y participer et l’inexactitude des réponses sont passibles d’amende ! **

Recensement, histoire générale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France

Recensement Selles Saint Denis 1798 :

Recensement La Ferté Imbault 1861 : 2MILN R97 Archives départementales du Loir-et-Cher

Évolution de la population : Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fert%C3%A9-Imbault

*Insee dossier complet La Ferté Imbault : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-41084

** https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000888573 [...]

Que d’eau, que d’eau !10 novembre 2023Tout un chacun peut le vérifier, après un été particulièrement marqué par une forte et longue sécheresse, ce début d’automne est caractérisé par des grosses pluies et des avis de tempêtes… La question de l’eau a toujours été prégnante dans nos campagnes et c’est notamment pourquoi des fontaines étaient installées pour subvenir en toutes saisons aux besoins des habitants.

La fontaine Bazin

À La Ferté-Imbault, on en compte au moins une : la fontaine Bazin.

Si l’origine de son nom ne nous est pas connue (même si on peut recenser le patronyme Bazin au village), et que les cartes anciennes telles que Cassini, cadastrales ou autres* n’en mentionnent pas l’existence, elle n’en est pas moins familière à certains Fertois – depuis longtemps.

Située sur une minuscule parcelle de terrain communal*, elle se fait très discrète. Seule la construction qui la surmonte peut la faire repérer.

S’il y a donc peu d’informations à ce sujet, sa présence et la composition de son eau n’en sont pas moins attestées par les résultats de son analyse chimique, parus en 1862 dans un mémoire de la Société d’agriculture, d’économie rurale et domestique :

L’auteur de la notice ajoute même que « cette eau est d’excellente qualité. Ne contenant aucun sulfate et beaucoup d’acide carbonique, elle est éminemment propre à la boisson ». Il finit par dire que la qualité de cette eau se rapproche extrêmement de celle de « la Fontaine de la Pelotte » à Selles-Saint-Denis et dont il dit « n’avoir trouvé dans ses recherches une eau aussi parfaite ».

Une richesse à préserver

L’eau est devenue une richesse qu’il nous faut préserver, un véritable enjeu environnemental et politique… La guerre de l’eau est déjà commencée, celle des anciennes sources et de la fontaine Bazin sera-t-elle ?

* À noter, lors de la rédaction de cet article, Les Lanturelus se sont aperçus d’une erreur sur le cadastre : la fontaine Bazin est bien mentionnée mais pas au bon endroit. À son emplacement figure un calvaire qui n’existe pas dans la réalité… [...]

Que d’eau, que d’eau !10 novembre 2023Tout un chacun peut le vérifier, après un été particulièrement marqué par une forte et longue sécheresse, ce début d’automne est caractérisé par des grosses pluies et des avis de tempêtes… La question de l’eau a toujours été prégnante dans nos campagnes et c’est notamment pourquoi des fontaines étaient installées pour subvenir en toutes saisons aux besoins des habitants.

La fontaine Bazin

À La Ferté-Imbault, on en compte au moins une : la fontaine Bazin.

Si l’origine de son nom ne nous est pas connue (même si on peut recenser le patronyme Bazin au village), et que les cartes anciennes telles que Cassini, cadastrales ou autres* n’en mentionnent pas l’existence, elle n’en est pas moins familière à certains Fertois – depuis longtemps.

Située sur une minuscule parcelle de terrain communal*, elle se fait très discrète. Seule la construction qui la surmonte peut la faire repérer.

S’il y a donc peu d’informations à ce sujet, sa présence et la composition de son eau n’en sont pas moins attestées par les résultats de son analyse chimique, parus en 1862 dans un mémoire de la Société d’agriculture, d’économie rurale et domestique :

L’auteur de la notice ajoute même que « cette eau est d’excellente qualité. Ne contenant aucun sulfate et beaucoup d’acide carbonique, elle est éminemment propre à la boisson ». Il finit par dire que la qualité de cette eau se rapproche extrêmement de celle de « la Fontaine de la Pelotte » à Selles-Saint-Denis et dont il dit « n’avoir trouvé dans ses recherches une eau aussi parfaite ».

Une richesse à préserver

L’eau est devenue une richesse qu’il nous faut préserver, un véritable enjeu environnemental et politique… La guerre de l’eau est déjà commencée, celle des anciennes sources et de la fontaine Bazin sera-t-elle ?

* À noter, lors de la rédaction de cet article, Les Lanturelus se sont aperçus d’une erreur sur le cadastre : la fontaine Bazin est bien mentionnée mais pas au bon endroit. À son emplacement figure un calvaire qui n’existe pas dans la réalité… [...]

La renoncule de l’Abbé Segret19 mai 2023Si notre village peut s’enorgueillir de noms célèbres, tels ceux du maréchal d’Estampes et de la marquise de la Ferté-Imbault, il n’a pas à rougir de certains de ceux de ses concitoyens, qui ont œuvré longtemps au village et dont la postérité n’a pas toujours gardé le nom !

Il en va ainsi de l’abbé Augustin Louis Segret, chanoine honoraire de Blois, et curé de la Ferté-Imbault, découvreur d’une renoncule qui porte son nom : Ranunculus felixii, Segret 1936

Petite contexte botanique

On ne peut retracer l’itinéraire « botanique » de l’abbé sans évoquer la place qu’a cette science depuis si longtemps. Depuis le moyen-âge, on cultive et on répertorie les plantes destinées à l’alimentation et à la médecine.

Lui-même inspiré du jardin médiéval, le jardin de curé dont on redécouvre aujourd’hui le charme et la simplicité, est un concentré de connaissances botaniques et de techniques de culture. On sort parfois de son presbytère et de son enclos et on se promène en campagne :

« Au XIXe siècle, les sciences naturelles connaissent un âge d’or et la botanique bénéficie alors d’un véritable engouement auprès des médecins, pharmaciens, instituteurs et curés de campagne, qui herborisent à proximité de chez eux. C’est aussi l’époque des voyages naturalistes. Les botanistes échangent entre eux échantillons et observations »1

L’abbé Segret, botaniste émérite

Augustin, né à Vernou-en-Sologne le 27 août 1867, est ordonné prêtre le 23 mai 1891. Il est d’abord vicaire de Cour-Cheverny. Il est desservant à St Loup en 1893. En 1894 il est le curé de Maray puis devient celui de La Ferté en 1923 et ce jusqu’à son décès en 1949.

C’est durant sa première cure à Cour-Cheverny, qu’il se familiarise avec le monde de la botanique.2

En compagnie de personnes aguerries dans cette discipline, il commence à herboriser et cataloguer les plantes de Sologne puis, dès 1903, il est nommé membre de la Société Botanique de France.

Pendant de nombreuses années il parcourt la Sologne et ses talents de botaniste se confirment quand :

« Permettez-moi d’attirer votre attention sur un Ranunculus, sect, Batrachium que j’ai trouvé en 1924 en compagnie de M.A. Félix3 et dont l’hybridité est incontestable. Il est du croisement de hololeucos et du tripartitus. Dans la petite marre ou nous l’avons récolté, on ne rencontre que ces deux dernières espèces, à l’exclusion absolue de tout autre batrachium. »3

Quelle consécration pour un modeste curé de campagne !

En 1928, l’abbé déplore toutefois que la Sologne d’alors :

« ne ressemble plus à celle d’autrefois … Je l’ai montré lors de la session extraordinaire de la société Botanique de France à Romorantin et les environs : cette ville ne doit plus être sa « capitale » comme on disait jadis. Le centre de la Sologne doit être reporté vers Loreux, Millançay, Marcilly-en-Gault et la Ferté Imbault… »5

Parti pris d’un homme de science qui ne conçoit la capitale que sous l’œil averti du botaniste !

La Ferté-Imbault n’est toujours pas capitale …

Membre de la Société Botanique de France, il est nommé Officier d’Académie en janvier 1935 « pour services rendus aux sciences ».

Après une vie bien remplie, au service des hommes et des plantes, l’abbé meurt le 6 décembre 1949 à La Ferté Imbault où il est inhumé.

Sources et notes

1 – Conservatoire botanique national du Bassin parisien, lu sur https://lagrenouillememoire.blogspot.com/2020/01/abbe-lefrou-cure-de-cour-cheverny-et.html

2 – Notamment en s’inspirant de l’abbé Lefrou, éminent botaniste, curé de Cour-Cheverny, voir lien de la note précédente

3 – Instituteur à Vierzon (mais aussi en Tunisie en 1895) puis Surveillant général à l’École Nationale Professionnelle de Vierzon, sous-directeur de l’École nationale professionnelle Vierzon, botaniste : https://www.tela-botanica.org/projets/recensement-des-herbiers-de-france/forum/view-thread/njfnijpkichdcdeikogf/

4 – Bulletin de la Société Botanique de France, LXXII p 782 séance du 25 juillet 1925.

5 – L’abbé L. Segret (1925) Catalogue raisonné des plantes vasculaires

de la Sologne, Bulletin de la Société Botanique de France [...]

La renoncule de l’Abbé Segret19 mai 2023Si notre village peut s’enorgueillir de noms célèbres, tels ceux du maréchal d’Estampes et de la marquise de la Ferté-Imbault, il n’a pas à rougir de certains de ceux de ses concitoyens, qui ont œuvré longtemps au village et dont la postérité n’a pas toujours gardé le nom !

Il en va ainsi de l’abbé Augustin Louis Segret, chanoine honoraire de Blois, et curé de la Ferté-Imbault, découvreur d’une renoncule qui porte son nom : Ranunculus felixii, Segret 1936

Petite contexte botanique

On ne peut retracer l’itinéraire « botanique » de l’abbé sans évoquer la place qu’a cette science depuis si longtemps. Depuis le moyen-âge, on cultive et on répertorie les plantes destinées à l’alimentation et à la médecine.

Lui-même inspiré du jardin médiéval, le jardin de curé dont on redécouvre aujourd’hui le charme et la simplicité, est un concentré de connaissances botaniques et de techniques de culture. On sort parfois de son presbytère et de son enclos et on se promène en campagne :

« Au XIXe siècle, les sciences naturelles connaissent un âge d’or et la botanique bénéficie alors d’un véritable engouement auprès des médecins, pharmaciens, instituteurs et curés de campagne, qui herborisent à proximité de chez eux. C’est aussi l’époque des voyages naturalistes. Les botanistes échangent entre eux échantillons et observations »1

L’abbé Segret, botaniste émérite

Augustin, né à Vernou-en-Sologne le 27 août 1867, est ordonné prêtre le 23 mai 1891. Il est d’abord vicaire de Cour-Cheverny. Il est desservant à St Loup en 1893. En 1894 il est le curé de Maray puis devient celui de La Ferté en 1923 et ce jusqu’à son décès en 1949.

C’est durant sa première cure à Cour-Cheverny, qu’il se familiarise avec le monde de la botanique.2

En compagnie de personnes aguerries dans cette discipline, il commence à herboriser et cataloguer les plantes de Sologne puis, dès 1903, il est nommé membre de la Société Botanique de France.

Pendant de nombreuses années il parcourt la Sologne et ses talents de botaniste se confirment quand :

« Permettez-moi d’attirer votre attention sur un Ranunculus, sect, Batrachium que j’ai trouvé en 1924 en compagnie de M.A. Félix3 et dont l’hybridité est incontestable. Il est du croisement de hololeucos et du tripartitus. Dans la petite marre ou nous l’avons récolté, on ne rencontre que ces deux dernières espèces, à l’exclusion absolue de tout autre batrachium. »3

Quelle consécration pour un modeste curé de campagne !

En 1928, l’abbé déplore toutefois que la Sologne d’alors :

« ne ressemble plus à celle d’autrefois … Je l’ai montré lors de la session extraordinaire de la société Botanique de France à Romorantin et les environs : cette ville ne doit plus être sa « capitale » comme on disait jadis. Le centre de la Sologne doit être reporté vers Loreux, Millançay, Marcilly-en-Gault et la Ferté Imbault… »5

Parti pris d’un homme de science qui ne conçoit la capitale que sous l’œil averti du botaniste !

La Ferté-Imbault n’est toujours pas capitale …

Membre de la Société Botanique de France, il est nommé Officier d’Académie en janvier 1935 « pour services rendus aux sciences ».

Après une vie bien remplie, au service des hommes et des plantes, l’abbé meurt le 6 décembre 1949 à La Ferté Imbault où il est inhumé.

Sources et notes

1 – Conservatoire botanique national du Bassin parisien, lu sur https://lagrenouillememoire.blogspot.com/2020/01/abbe-lefrou-cure-de-cour-cheverny-et.html

2 – Notamment en s’inspirant de l’abbé Lefrou, éminent botaniste, curé de Cour-Cheverny, voir lien de la note précédente

3 – Instituteur à Vierzon (mais aussi en Tunisie en 1895) puis Surveillant général à l’École Nationale Professionnelle de Vierzon, sous-directeur de l’École nationale professionnelle Vierzon, botaniste : https://www.tela-botanica.org/projets/recensement-des-herbiers-de-france/forum/view-thread/njfnijpkichdcdeikogf/

4 – Bulletin de la Société Botanique de France, LXXII p 782 séance du 25 juillet 1925.

5 – L’abbé L. Segret (1925) Catalogue raisonné des plantes vasculaires

de la Sologne, Bulletin de la Société Botanique de France [...]

Gardes champêtres, messiers et sergents de verdure6 avril 2023Le garde champêtre est un fonctionnaire territorial communal dont la mission est la protection du domaine rural.

Il est nommé par le maire, est assermenté et agréé par le procureur de la république.

L’histoire des Gardes champêtres

Dès le Moyen-âge il existe une police rurale dont le rôle est la surveillance des moissons1 sur des juridictions alors seigneuriales. Au 17ème siècle il est également affecté au contrôle de la chasse, en luttant contre les braconniers et les glaneurs.

La Révolution abolissant la justice seigneuriale, les gardes sont engagés dès 1791 par les communes nouvellement créées. Avec la loi du 8 juillet 1795 obligation est faite aux municipalités de se doter d’un garde champêtre, celui-ci doit savoir lire et écrire et être âgé d’au moins 25 ans (majorité d’alors).

L’arrêté de 1800 les recrute de préférence parmi les anciens militaires et vétérans.

Soumis à l’autorité du maire et parfois à sa solde, ils sont employés à diverses tâches en dehors de leurs charges ordinaires : crieur pour porter les nouvelles, secrétaire de mairie parfois ou encore cantonnier.

Rouage indispensable de l’organisation municipale, il écope parfois d’une image guère flatteuse dont l’affublent des concitoyens réfractaires et peu amènes…

Au début du 19ème siècle on le dote d’armes et son costume évolue (bicorne ou képi) ; son domaine de compétences s’élargit de plus en plus : pêche, douanes, ordre public (dresse des procès-verbaux).

À l’instar du maire et de l’instituteur, le garde champêtre est indissociable de la vie rurale2 ; son autorité est reconnue et souvent redoutée.

Le 20ème siècle marque un tournant décisif : si d’autres et importantes fonctions lui sont dévolues, leur nombre chute vertigineusement : de 34431 en 1845 à 679 en septembre 20223

mais …

« L’urbanisation des communes rurales voit l’augmentation des effectifs de police municipale au détriment des gardes champêtres. Parallèlement, la mission de ces derniers s’orientent de plus en plus vers la protection de l’environnement et des espaces naturels sensibles, plus écologiques que sécuritaires » …

À La Ferté-Imbault

Voici la liste des gardes champêtres du village.

1858 : Henri Debresmes, de Selles St Denis, est garde champêtre (La Ferté Imbault n’ayant pas encore acquis son indépendance communale).

1862 : Louis Henri Desroches, toujours de Selles St Denis.

Enfin, en 1866, c’est Denis Courcelles, fertois et ancien maçon de 45 ans, qui officie.

En 1872, c’est Jacques Jacq qui est garde ; il l’est toujours en 1901, alors âgé de 78 ans !

1901 : Jules Fabalet

1902 : Sulpice Turpin

1917 : Jules Louis Froger

1940 : Henri Florent Vasseur

1945 : Arthur Paul Grosbois et toujours la même année :

1945 : Albert Auguste Lemeux

1955 : Léon Lemeux

1960 : René Froger

1978 : Gilbert Lecomte

Et enfin, du 1er avril 1993 à octobre 2022, notre dernier et ultime garde champêtre, Philippe Bourderiou

Focus : les nombreuses attributions des gardes champêtres

Attributions judiciaires : Au troisième alinéa des articles : 15 et des articles 21-3, 22 à 24 et 27 du Code de Procédure Pénale (CPP). Recherche et constatation par P.V des délits et contraventions portant atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, possibilité de relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, d’accès aux propriétés closes, d’exercice du droit de suite, de séquestre, de requérir directement la force publique, de procéder à certaines investigations, de recueillir les déclarations, de procéder à des arrestations dans les cas de flagrant délit. ( Voir libellé du nouvel article 24 du CPP modifié)

Relevé d’identité : Art L 522-4 du CSI et 78-6 CPP

Police des campagnes (rurale) : Art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure (Surveillance, prévention, recherche et constatation des infractions relatives à la police des campagnes)

Police municipale : Art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure (Exécute, sous l’autorité du maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques. Recherche et constate par P-V, les infractions aux lois et règlements pour lesquelles il est compétent.)

Police de la Forêt : Art L.161-4, L 161-9, L 161-14 à L 161-18 du code forestier (ordonnance portant modification du code forestier N° 2012-92 du 26 janvier 2012)

Police de l’environnement et des ressources naturelles : Art L 172-4 du code l’environnement et L 172-5 à L 172-16 du Code de l’environnement (Ordonnance N° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement)

Police de la conservation du patrimoine naturel : Art L 415-1 /3° du code Environnement

Police de la chasse : Article L.428-20/4° du code Environnement

Police de la pêche en eau douce : Article L 437-1/4° du code Environnement

Police de la faune et de la flore sauvage : Article L 415-1/3° du code Environnement

Police des parcs nationaux : Art L 331-20 du code de l’Environnement

Police des réserves naturelles : Art L 332-20 II/4° du code de l’Environnement

Police des chiens dangereux : Art L 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime

Police des baignades et des eaux territoriales : Art L 2213-23 du C.G.C.T

Police du domaine public fluvial et de la navigation intérieure: Article L2132-23 / 2°Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

Police de l’eau : Art L 216-3 /6°du code de l’Environnement

Police de la santé publique : Article L 1312-1 du Code de la Santé Publique

Police sanitaire départementale : R.S.D (son contenu) art L 1312-1 CSP

Police des bois et forêts / défense contre l’incendie : article L 161-4 /3°du code forestier

Police de la route : Art L 130-4/2°, R 130-3 et R130-5 du code de la route et art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure

Police de la circulation : Art R 130-10/4° du code de la Route

Épreuves de dépistage : Art L 521-1 du CSI. Les gardes champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du même code. (Aval de l’OPJ-TC)

Police des chemins ruraux : Art D 161-14 et suivants et R 161-28 du code Rural

Police de la voirie routière : Art L.116-2/1° de ce code, lequel permet aux gardes champêtres d’intervenir en matière d’infraction portant atteinte à l’intégrité du domaine public routier des voies de toutes catégories, sauf autoroutes.

Police de la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels : art L362-5/3° du code de l’Environnement

Compétences douanières : Article 323 du code des Douanes

Police de l’urbanisme : Article L.480-1 du code de l’Urbanisme

Police des procédures fiscales : Art L.220 et L.221 du Livre des procédures fiscales (tabac, alcools, alambics et boissons).

Police de l’ivresse publique : Art L3353-1 du Code de la Santé Publique

Police funéraire : Art L2213-14 du C.G.CT

Police des foires et marchés : Art L 2212-2 du C.G.C.T

Code des assurances : Art R.211-21-5 du code des assurances.

Police des publicités, enseignes et pré-enseignes : Art L581-40 du code de l’Environnement

Police du bruit et nuisances sonores : Art L 571-18 du code de l’Environnement

et 1435-7 du CSP

Police des OGM : Art L 536-1 du code de l’environnement.

Notes

Messier : garde faisant l’office de garde-champêtre. De l’ancien français mes : moisson

« Utilité d’un garde champêtre », Journal abbé Bommer, p 135.

Chiffres du Ministère de L’Intérieur, contestés par la FNGC (Fédération nationale des gardes champêtres) : oublis ou erreurs de déclaration par les communes.

Sources

Guide pratique du garde champêtre, 1863 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63713733

https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_champ%C3%AAtre

Fédération nationale des gardes champêtres : https://www.gardechampetre-fngc.fr/

RetroNews : le Berry 21.09.1928

Recensement, AD 41

Registre des arrêtés municipaux, Archives communales de La Ferté-Imbault [...]

Gardes champêtres, messiers et sergents de verdure6 avril 2023Le garde champêtre est un fonctionnaire territorial communal dont la mission est la protection du domaine rural.

Il est nommé par le maire, est assermenté et agréé par le procureur de la république.

L’histoire des Gardes champêtres

Dès le Moyen-âge il existe une police rurale dont le rôle est la surveillance des moissons1 sur des juridictions alors seigneuriales. Au 17ème siècle il est également affecté au contrôle de la chasse, en luttant contre les braconniers et les glaneurs.

La Révolution abolissant la justice seigneuriale, les gardes sont engagés dès 1791 par les communes nouvellement créées. Avec la loi du 8 juillet 1795 obligation est faite aux municipalités de se doter d’un garde champêtre, celui-ci doit savoir lire et écrire et être âgé d’au moins 25 ans (majorité d’alors).

L’arrêté de 1800 les recrute de préférence parmi les anciens militaires et vétérans.

Soumis à l’autorité du maire et parfois à sa solde, ils sont employés à diverses tâches en dehors de leurs charges ordinaires : crieur pour porter les nouvelles, secrétaire de mairie parfois ou encore cantonnier.

Rouage indispensable de l’organisation municipale, il écope parfois d’une image guère flatteuse dont l’affublent des concitoyens réfractaires et peu amènes…

Au début du 19ème siècle on le dote d’armes et son costume évolue (bicorne ou képi) ; son domaine de compétences s’élargit de plus en plus : pêche, douanes, ordre public (dresse des procès-verbaux).

À l’instar du maire et de l’instituteur, le garde champêtre est indissociable de la vie rurale2 ; son autorité est reconnue et souvent redoutée.

Le 20ème siècle marque un tournant décisif : si d’autres et importantes fonctions lui sont dévolues, leur nombre chute vertigineusement : de 34431 en 1845 à 679 en septembre 20223

mais …

« L’urbanisation des communes rurales voit l’augmentation des effectifs de police municipale au détriment des gardes champêtres. Parallèlement, la mission de ces derniers s’orientent de plus en plus vers la protection de l’environnement et des espaces naturels sensibles, plus écologiques que sécuritaires » …

À La Ferté-Imbault

Voici la liste des gardes champêtres du village.

1858 : Henri Debresmes, de Selles St Denis, est garde champêtre (La Ferté Imbault n’ayant pas encore acquis son indépendance communale).

1862 : Louis Henri Desroches, toujours de Selles St Denis.

Enfin, en 1866, c’est Denis Courcelles, fertois et ancien maçon de 45 ans, qui officie.

En 1872, c’est Jacques Jacq qui est garde ; il l’est toujours en 1901, alors âgé de 78 ans !

1901 : Jules Fabalet

1902 : Sulpice Turpin

1917 : Jules Louis Froger

1940 : Henri Florent Vasseur

1945 : Arthur Paul Grosbois et toujours la même année :

1945 : Albert Auguste Lemeux

1955 : Léon Lemeux

1960 : René Froger

1978 : Gilbert Lecomte

Et enfin, du 1er avril 1993 à octobre 2022, notre dernier et ultime garde champêtre, Philippe Bourderiou

Focus : les nombreuses attributions des gardes champêtres

Attributions judiciaires : Au troisième alinéa des articles : 15 et des articles 21-3, 22 à 24 et 27 du Code de Procédure Pénale (CPP). Recherche et constatation par P.V des délits et contraventions portant atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, possibilité de relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, d’accès aux propriétés closes, d’exercice du droit de suite, de séquestre, de requérir directement la force publique, de procéder à certaines investigations, de recueillir les déclarations, de procéder à des arrestations dans les cas de flagrant délit. ( Voir libellé du nouvel article 24 du CPP modifié)

Relevé d’identité : Art L 522-4 du CSI et 78-6 CPP

Police des campagnes (rurale) : Art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure (Surveillance, prévention, recherche et constatation des infractions relatives à la police des campagnes)

Police municipale : Art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure (Exécute, sous l’autorité du maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques. Recherche et constate par P-V, les infractions aux lois et règlements pour lesquelles il est compétent.)

Police de la Forêt : Art L.161-4, L 161-9, L 161-14 à L 161-18 du code forestier (ordonnance portant modification du code forestier N° 2012-92 du 26 janvier 2012)

Police de l’environnement et des ressources naturelles : Art L 172-4 du code l’environnement et L 172-5 à L 172-16 du Code de l’environnement (Ordonnance N° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement)

Police de la conservation du patrimoine naturel : Art L 415-1 /3° du code Environnement

Police de la chasse : Article L.428-20/4° du code Environnement

Police de la pêche en eau douce : Article L 437-1/4° du code Environnement

Police de la faune et de la flore sauvage : Article L 415-1/3° du code Environnement

Police des parcs nationaux : Art L 331-20 du code de l’Environnement

Police des réserves naturelles : Art L 332-20 II/4° du code de l’Environnement

Police des chiens dangereux : Art L 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime

Police des baignades et des eaux territoriales : Art L 2213-23 du C.G.C.T

Police du domaine public fluvial et de la navigation intérieure: Article L2132-23 / 2°Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

Police de l’eau : Art L 216-3 /6°du code de l’Environnement

Police de la santé publique : Article L 1312-1 du Code de la Santé Publique

Police sanitaire départementale : R.S.D (son contenu) art L 1312-1 CSP

Police des bois et forêts / défense contre l’incendie : article L 161-4 /3°du code forestier

Police de la route : Art L 130-4/2°, R 130-3 et R130-5 du code de la route et art. L.521-1 du code de la sécurité intérieure

Police de la circulation : Art R 130-10/4° du code de la Route

Épreuves de dépistage : Art L 521-1 du CSI. Les gardes champêtres sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l’article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du même code. (Aval de l’OPJ-TC)

Police des chemins ruraux : Art D 161-14 et suivants et R 161-28 du code Rural

Police de la voirie routière : Art L.116-2/1° de ce code, lequel permet aux gardes champêtres d’intervenir en matière d’infraction portant atteinte à l’intégrité du domaine public routier des voies de toutes catégories, sauf autoroutes.

Police de la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels : art L362-5/3° du code de l’Environnement

Compétences douanières : Article 323 du code des Douanes

Police de l’urbanisme : Article L.480-1 du code de l’Urbanisme

Police des procédures fiscales : Art L.220 et L.221 du Livre des procédures fiscales (tabac, alcools, alambics et boissons).

Police de l’ivresse publique : Art L3353-1 du Code de la Santé Publique

Police funéraire : Art L2213-14 du C.G.CT

Police des foires et marchés : Art L 2212-2 du C.G.C.T

Code des assurances : Art R.211-21-5 du code des assurances.

Police des publicités, enseignes et pré-enseignes : Art L581-40 du code de l’Environnement

Police du bruit et nuisances sonores : Art L 571-18 du code de l’Environnement

et 1435-7 du CSP

Police des OGM : Art L 536-1 du code de l’environnement.

Notes

Messier : garde faisant l’office de garde-champêtre. De l’ancien français mes : moisson

« Utilité d’un garde champêtre », Journal abbé Bommer, p 135.

Chiffres du Ministère de L’Intérieur, contestés par la FNGC (Fédération nationale des gardes champêtres) : oublis ou erreurs de déclaration par les communes.

Sources

Guide pratique du garde champêtre, 1863 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63713733

https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_champ%C3%AAtre

Fédération nationale des gardes champêtres : https://www.gardechampetre-fngc.fr/

RetroNews : le Berry 21.09.1928

Recensement, AD 41

Registre des arrêtés municipaux, Archives communales de La Ferté-Imbault [...]

Commentaires récents